Marina Minde (Dänemark) im Nebel

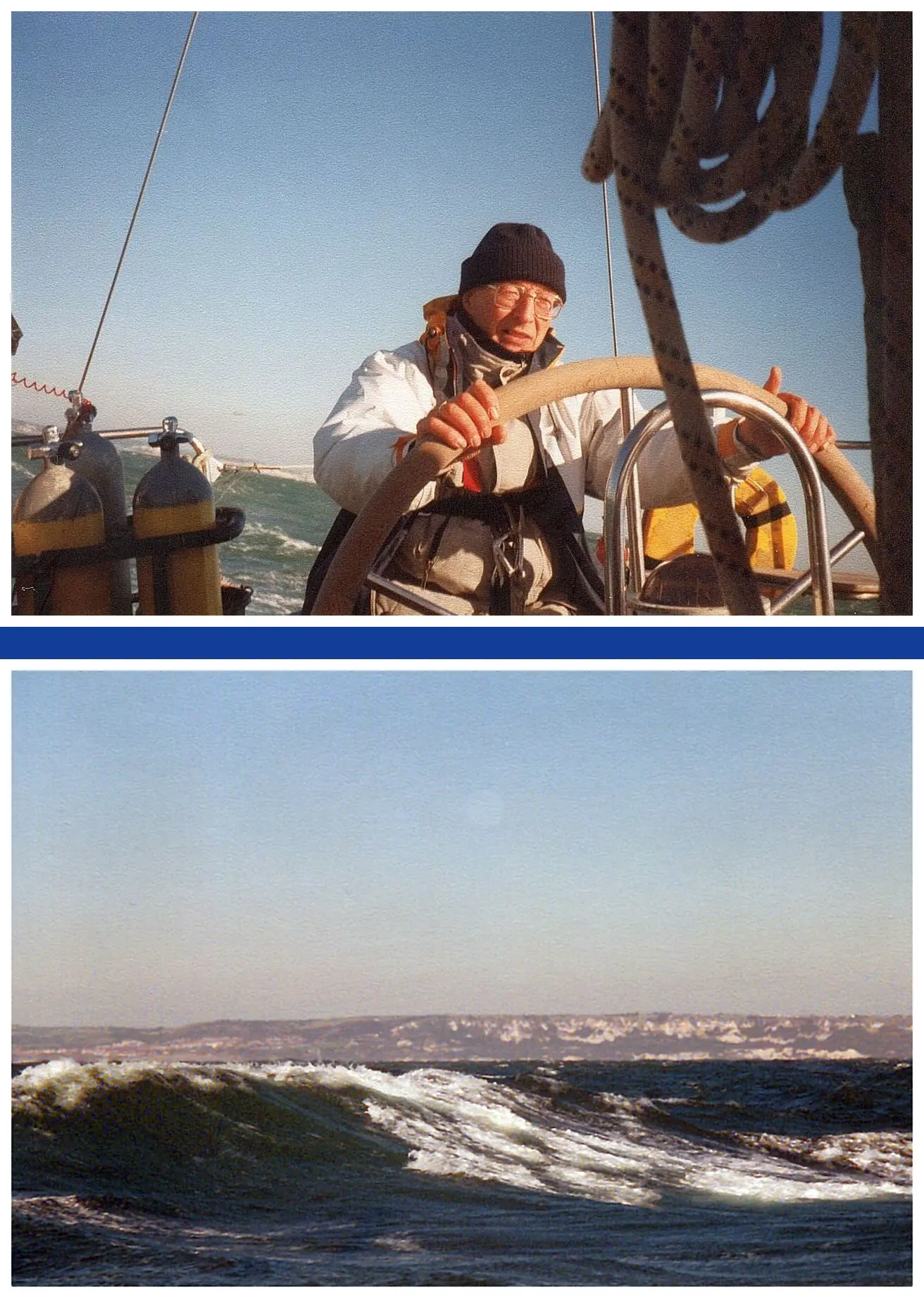

Rauhe See in der Kieler Bucht

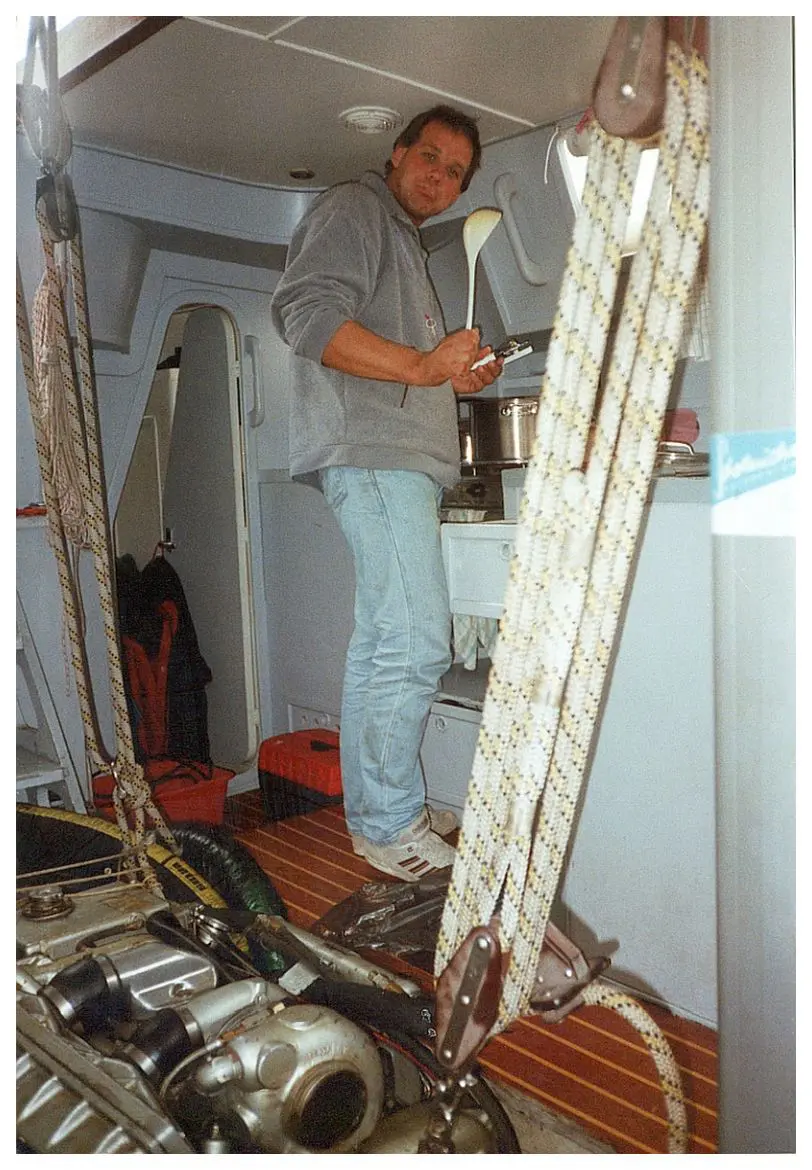

Jork und Antonio mit viel Arbeit auf der CALYPSO

Mein erster Törn von Minde über Cuxhaven nach Las Palmas, Gran Canaria und wie ich den Respekt vor der See lernte

Das abgesoffene Schiff

Der mit dem Eigner geschlossene Pakt „Hand gegen Koje“ sollte der Auftakt zu einer jahrelangen Liebe und Leidenschaft werden und ich bekam erstmalig mit, was der Segelsport für ein aufwändiges Unternehmen ist. Das, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch des Arbeitsaufwandes wegen, dieses Sport- und Vergnügungsgerät fit zu halten. Ich stürzte mich jedenfalls begeistert Hals über Kopf in dieses Unternehmen.

Geplant war, die SY „SAMBA“ in Minde, Dänemark flottzumachen, sie nach Cuxhaven in die Werft zu bringen, um dort die Maschine zu überholen und notwendige Arbeiten am Unterboden, am Rigg sowie an der Inneneinrichtung auszuführen. Danach sollte die Überführung nach Gran Canaria zur Rallye über den Atlantik, der ARC, durchgeführt werden. Das klang alles ziemlich einfach und schien mehr Vergnügen als Arbeit zu versprechen. Ich sollte mich schon wieder geirrt haben.

Wir kamen voll Tatendrang und mit viel Gepäck in der Marina Minde an. Meine Frau war auch mit, denn es gab sicherlich viel zu putzen, zu waschen und zu sortieren. Es war Ende September, das Wetter diesig und der Himmel mit dicken, Unheil verkünden-den Wolken bedeckt. Obendrein blies ein kalter Nordost, welcher einem das letzte bisschen Wärme unter der Jacke fortblasen wollte. Wir suchten an den Stegen das Schiff und als wir es in einer abgelegenen Ecke fanden, klappte mir der Unterkiefer herunter. Die „SAMBA“ lag mit Schlagseite halb unter Wasser, den Mast schief anklagend den tief hängenden Wolken entgegen gereckt. Ein deprimierender Anblick, der bei mir eine gewisse Ratlosigkeit aufkommen ließ.

Jork (der Eigner) ließ das irgendwie kalt als hätte er so etwas erwartet. Er entwickelte ruhig und gelassen ein bemerkenswertes Organisationstalent, welches uns keine Zeit für Überlegungen ließ. Das Schiff lag schon einige Monate dort, ohne, dass sich jemand darum gekümmert hatte. Regenwasser und Laub hatten im Cockpit die Abflüsse verstopft, sodass das Regenwasser über den Niedergang ins Schiff eindrang. Die Bodenbretter schwammen auf, Motor und Batterien standen unter Wasser. Letztere total entladen. Auf dem Deck war alles mit einer feuchten schmierigen Schicht aus Laub und Schmutz bedeckt. An den sonst strahlend weiß lackierten Flächen liefen grünliche Schlieren herab, die den Eindruck von Verfall und Auflösung noch betonten.

An der Reling hingen schön anzusehende Spinnweben und Möwen hatten den Großbaum als Rastplatz genutzt und damit angefangen das Cockpit zuzukacken. Vorsorglich hatte man allerdings das Schiff, bevor es auf ungewisse Zeit unbeachtet vor sich hin dümpelte, ausgeräumt, die Ersatzsegel, alle Gerätschaften, Werkzeuge und Ersatzteile aus Pantry, Schapps und Stauräumen sowie alle Polster aus Salon und Kojen in einen trockenen Lagerraum gebracht. Immerhin ist so ein scheinbar herrenloses Schiff ein prima Selbstbedienungsladen. Mit der Betrachtung dieses wenig erfreulichen Zustandes fing mit 12 Stunden Arbeit, 2 Stunden für Frühstück, Mittag und Abendbrot, 1 Stunde persönliche Hygiene und der Rest der Zeit Schlafen, mein Arbeitsalltag an. Davon hatte ich zwar nicht geträumt, aber, wer das eine will, kann das andere nicht haben.

Und schließlich hatte ich ja noch eine Vereinbarung. Meine Frau verdrehte angesichts dieses Desasters die Augen, packte pflichtbewusst fleißig mit an und verkniff sich ansonsten alle eher unfreundlichen Bemerkungen. Nun, die Arbeit ist kein Bär, sie läuft nicht in den Wald. Glücklicherweise hatte die Marina eine leistungsfähige Pumpe und einen eben solchen Kondensationstrockner verfügbar. Es gelang in kürzester Zeit das Schiff leer zu pumpen, erst mal das Cockpit zu säubern, die Bodenbretter zum trocknen, in einem geheizten Raum zu stapeln und die Batterien in einer Ladestation ans Netz zu hängen. Was für eine Schinderei. Am späten Abend war das Notwendigste geschafft und die Wache für den Trockner eingeteilt, denn Regen war angesagt und die Luken standen wegen der Trocknerei offen. Todmüde fielen wir in einer Notunterkunft auf die Betten.

Auf meiner Wache war kein grandioser Sonnenaufgang zu sehen. Nur ein grau verhangener Horizont wurde langsam heller. Es fing an zu pladdern und ich machte die Luken dicht. Der Regen hatte den Vorteil, dass das Schrubben des verdreckten Schiffs leichter wurde.

Am Morgen wurde Kriegsrat abgehalten und jeder bekam seine Aufgaben zugeteilt. Es wurde geschrubbt, geputzt und repariert, was das Zeug hielt. Jork hatte sich seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Schrauben an der Maschine zugewandt. Das war, wie auf der SY „CALYPSO“ ein 220 PS PENINSULAR Turbodiesel. Als der das erste Mal ansprang, war ein beruhigendes tiefes Wummern zu hören, welches Kraft und Ausdauer versprach. Als „Jockel“ konnte man ihn nicht so richtig bezeichnen. Später sollte ich erkennen, dass das Wummern nur so lange zu hören war, wenn vorher der richtige Schrauber geschraubt hatte und Wartungsarbeiten tatsächlich regelmäßig ausgeführt wurden. Dieses Riesenteil war eigentlich einer anderen Zweckbestimmung zugedacht und wurde später gegen einen Mercedes ausgetauscht.

Diese „Halbinsel” war trotz seiner vielen PS ein richtiges Sensibelchen. Filter für Luft, Diesel und Öl brauchten des Öfteren eine gründliche Kontrolle und Wartung. Wehe, man vernachlässigte das. Dann fing er an zu spucken, röchelte wie im Koma oder stellte vergnatzt den Betrieb ganz ein. Sein größter Feind waren Plastiktüten, welche sich hinterlistig am Ansaugstutzen der Kühlwas-serpumpe außenbords gemütlich machten. Dann bekam er Hitzeanfälle. Das geschah des Öfteren in küstennahen Gewässern und so auch auf unserer ersten Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal. Aber davon später.

Nach zwei Tagen sah alles wieder schick aus und die eingelagerten Sachen konnten eingeräumt werden. Als auch noch die Heizung funktionierte, wurde es richtig gemütlich. Einige Lebensmittel wurden noch gebunkert, meine Frau fuhr nach Hause und ich bereitete mich seelisch und moralisch auf die erste Fahrt durch die Flensburger Förde und die Kieler Bucht zu den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals vor.

Marina Minde (Dänemark) im Nebel

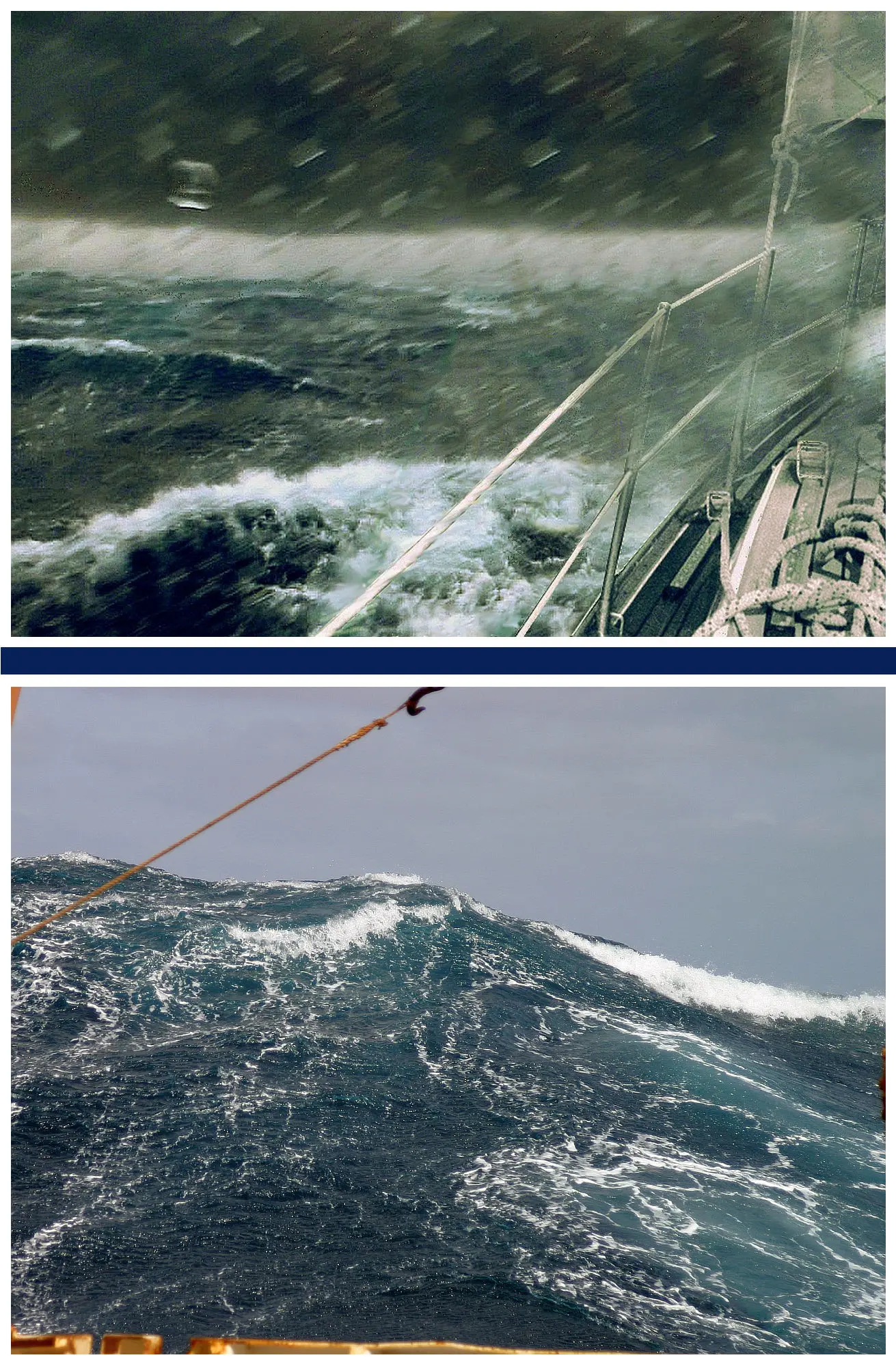

Rauhe See in der Kieler Bucht

Jork und Antonio mit viel Arbeit auf der CALYPSO

Vorher wurde noch ausreichend Verpflegung gebunkert, wobei ich im guten Glauben etwas Gutes zu tun, mir mächtige Kritik einhandelte. Antonio und seine Frau Freundin kamen aus dem schönen Italien und ich dachte, sie würden sich über Ravioli freuen. Deshalb erstand ich mehrere Büchsen dieser ansonsten schmackhafte Speise. Na Hallo, da habe ich mir aber eine Predigt von Kristina, vorgetragen mit dem schönsten italienischen Temperament, anhören müssen. “Das ist Mist, was Du da gekauft hast - schlechte Ware - ungesund - Ravioli kann nur Mama in Italien machen - usw.” Ich stand ziemlich bedeppert da und staute die Büchsen weit unten im Salon. Erst Jahre später wurden wir sie am Rio Dulce in Guatemala aus Verlegenheit los. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.

Erste Gefahren auf dem Wasser

An einem regnerischen Nachmittag legten wir ab, um nach etwa sechs Stunden im Jachthafen Kiel-Holtenau festzumachen. So der Plan. Es wehte ein strammer Nord-Ost mit 6 Windstärken und ekligen Regenböen. In der Flensburger Förde ging es ganz gut und wir kamen flott voran und es klarte sogar auf. Aber kaum in der Kieler Bucht wurde es streng und eine mächtige Schaukelei begann. Die Freuden des Segelns sahen für mich anders aus. Ich wurde in eine Ecke im Cockpit gesetzt, mit dem Lifebelt eingehakt, sollte nur aufpassen und mich festhalten. Dann schaute ich zu, wie bei mittelschwerem Wetter die Genua und das Großsegel gerefft wurden und welche Mühe der Rudergänger hatte, das Schiff bei den heftigen Wellen auf Kurs zu halten. Des Weiteren erhielt ich meine erste Lektion über den Umgang mit den Instrumenten, die Funktion des laufenden Gutes und wie man das Schiff in der Welle auf Kurs hält. Mir wurde alles geduldig erklärt und gesagt, dass ich bei solchem Wetter laufen und mich festhalten lernen müsste. Also los. Ich kam mir vor wie ein Kleinkind, welches voll Neugier und Tatendrang durch die Welt torkelt. Antonio packte mich am Lifebelt, zeigte mir die Handgriffe unter Deck, sagte: “Immer eine Hand am Schiff“ und überließ mich meinem Schicksal. Ich war froh, dass ich nach der ersten Taumelei wieder in meiner Ecke an Deck saß. Mein erster Eindruck war: viel zu wenig Handgriffe. Alle paar Minuten bekam ich eine Badewanne voll Wasser über den Balg und lernte das Ölzeug zu schätzen, welches mich schön trocken hielt. Das war der erste Vorgeschmack dessen, was mich noch, und viel strenger, erwarten sollte. So erreichten wir am späten Abend nach etwa 7 Stunden den Sporthafen Stickenhörn, denn der Jachthafen Kiel-Holtenau war voll besetzt. Es sollte eine kurze Nacht werden, denn vor dem ersten Morgengrauen hieß es ablegen. Nach einem kleinen Frühstück und kurzer Fahrt bezogen wir Position an der Liegestelle im Schleusenvorhafen im Bereich der Nordseite und lauerten auf das Signal zum Einfahren. Das Prozedere des Schleusens nahm seinen geordneten Verlauf. Keine Berufsschifffahrt, denn es warteten eine ausreichenden Anzahl von Sportbooten für eine reine Sportbootschleusung.

Die Fahrt auf dem Kanal begann damit, dass ich, nach einem Crashkurs über die Verkehrsregeln und das Verhalten während der Kanalfahrt, das Ruder übernehmen sollte. Also: „Immer schön gerade aus, immer rechts halten, das Log nicht aus den Augen lassen, die Lichtsignale beachten und wenn ein Entgegenkommender Welle macht, dass laut verkünden.“ Ach so: „Wenn was

unklar ist, immer fragen.“ Ach so, auf die Temperaturanzeige der Maschine sollte ich auch noch achten. Sie pfeift, wenn was nicht stimmt. Na, prima, ich hatte viel zu gucken. Jork und Freund Antonio verschwanden unter Deck. Es gab noch viel zu werkeln. So machte ich meine ersten Erfahrungen als Rudergänger und langsam wurde mir bewusst, was ich für eine Verantwortung zu übernehmen hatte.

Das Wetter war ruhig, grau verhangener Himmel und Nieselregen. Der leichte Regen sollte den ganzen Tag anhalten. Also packte ich das Ruder und bereitete mich auf ca. 9 bis 10 Stunden Fahrt für die etwa 55 sm vor. Stolz wie ein Pfau grüßte ich die Angler links und rechts am Kanal und hatte bald den Eindruck, dass sie mich gar nicht so richtig wahrnahmen. Nun, ich war einer unter vielen. Es war ein reger Schiffsverkehr und ich kam mir vor, wie bei meiner Fahrprüfung, als ich einen großen LKW bei Eis- und Schneematsch auf der Autobahn überholen sollte.

So richtig Bammel bekam ich aber erst, als uns ein riesiger Massengutfrachter entgegenkam. War das Ding groß! Sieht der mich überhaupt? Er schien die gesamte Breite des Kanals auszufüllen. Passe ich da noch vorbei? Den Blick fest auf das Log fuhr ich so weit wie möglich rechts an das Ufer und brüllte erst mal: „Achtung! Welle!“ Es muss wohl etwas panisch geklungen haben, denn die beiden Werktätigen stürzten an Deck und schauten sich um. Ich wurde beruhigt: „Es ist keine Gefahr in Verzug, du hast genügend Platz, du machst das richtig, es kommen noch mehr von diesen Pötten“. So langsam gewöhnte ich mich an den Betrieb und hatte genügend Zeit die schöne Landschaft, die Brücken und die Fähren zu bewundern. Ich sollte den Kanal noch mehrere Male in beiden Richtungen durchfahren und war jedes Mal voll Bewunderung ob dieser ingenieurtechnischen Meisterleistung. Mit der Beschaulichkeit war es schnell vorbei. Natürlich beobachtete ich die vielen Instrumentenanzeigen. Hatte man mir ja gesagt! Auch die vom Motor. Alle bewegten sich und zitterten so vor sich hin. Druck, Volt, Drehzahl, Temperatur: alles im grünen Bereich. Aber ein Zeiger bewegte sich verdächtig auf ein rotes Feld zu. TEMPERATUR!!!

Eine Tröte fing auch noch an zu tröten. Sofort machte ich Krach und Jork stürzte alarmiert an Deck. Ich zeigte nur mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die Instrumententafel: „Da, da, da!!“ Lange Ausführungen schienen mir aus Zeitgründen fehl am Platze. Ich hätte auch nicht sagen können worüber. Er sprang an den Gashebel, nahm Geschwindigkeit weg und raunzte mich an: „Kurs halten!“ Dann griff er sich den Bootshaken und stocherte wie verrückt außenbords herum. Ich begriff erst sein scheinbar chaotisches Tun, als er eine große Plastiktüte, bedruckt mit ALDI NORD, triumphierend am Haken in die Höhe hielt, welche er vom Ansaugstutzen der Kühlwasserpumpe weggezerrt hatte. Ich hatte wieder etwas gelernt. Die Panne ging aber noch einmal glimpflich ab. Jork klappte im Salon den Tisch hoch. Darunter befand sich die Maschine. Er zeigte mir die Wasserpumpe und den Seewasserfilter. Beide hatten keinen Schaden davon getragen. Den Impeller der Wasserpumpe haben wir vorsichtshalber trotzdem bei einem kurzen Stopp in Rendsburg gewechselt. Er sah etwas ramponiert aus. Gegen ALDI hatte ich nichts, aber seit dem konnte ich Plastiktüten, besonders im Wasser nicht mehr leiden.

Es wurde Abend und die Lichter der letzten Signalanlagen schimmerten schon verdächtig rötlich. Dann endlich fest im Kanal-hafen von Brunsbüttel. Ich war, trotz einiger Pausen, so richtig knülle. Am nächsten Tag der gleiche Ablauf wie in Kiel. Schleusenfahrt und ausschleusen zur Elbe. Ich durfte wieder Ruder gehen und so querten wir die Elbe in Richtung Cuxhaven. Der Schiffsverkehr war beeindruckend. Viele Frachter der unterschiedlichsten Bestimmung lagen auf Reede, warteten auf den Lotsen und die Fahrt nach Hamburg. Stolz fuhr ein Kreuzfahrtschiff an uns vorbei in Richtung Nordsee und ich hörte zum ersten Mal den Begriff „Gardinendampfer“. Nach Passieren des Landwehrkanals und der Zugbrücke an der Zollkaje in Cuxhaven erreichten wir die Werft. In dieser sollte in der kommenden Woche die SY „SAMBA“ hochseetüchtig gemacht werden.

Das Abenteuer beginnt

Ich fuhr erst mal nach Hause, um mich für die lange Reise nach Gran Canaria vorzubereiten. Anfang Oktober war ich wieder in Cuxhaven. Das Schiff ist noch nicht im Wasser und letzte Arbeiten müssen verrichtet werden. Meine Aufgabe war es noch, die Brauchwassertanks, deren Zuleitungen und die zugehörige Wasserpumpe sowie die Toilettenpumpen zu reinigen und zu warten. Aber dieses Desaster beschreibe ich im Kapitel. „Die vielen Pumpen an Bord …. Wie viele Pumpen so ein Schiffchen hat, sollte ich noch erfahren. Na ja, bei dem vielen Wasser ringsherum. Die ganze Arbeiterei auf dem Schiff hatte für mich den Vorteil, dass ich so langsam jeden Winkel, jede Gerätschaft und alles, was für den Schiffsbetrieb wichtig war, kennen lernte.

Dann war es endlich so weit, der neu gestrichene Unterboden ist trocken und das Schiff hängt am Haken. Die neue Crew kommt an Bord, es wird für den Törn gebunkert und gestaut. Nachdem das Schiff an die Tankstelle verholt, Diesel und Brauchwasser getankt waren, konnte es losgehen.

Bis auf den Skipper fuhren bei dieser Überführung alle „Hand gegen Koje“ und bis Lissabon wechselten immer wieder die Mitsegler an Bord. Sie alle hatten eins gemeinsam: Sie waren verrückt aufs Segeln. In Cuxhaven kam auch Jürgen an Bord. Wir teilten uns eine Koje und lernten uns näher kennen. Er ist ein typischer Schleswig-Holsteiner. Ehrlich, zuverlässig, ruhig und überlegt. Diese Eigenschaften schätze ich besonders bei ihm noch heute. Wir wurden Freunde. Bemerkenswert war, dass er mir gerade auf meinem ersten Törn, der wohl der schwierigste war, in manchen kritischen Situationen sehr geholfen hat mich zurechtzufinden.

Dieser erlebnisreiche Törn sollte uns über Ijmuiden (Holland), Cherbourg und Brest (Frankreich), La Coruña (Spanien), Porto, Lissabon, Lagos, Villamoura (Portugal) nach Las Palmas, Gran Canaria (Spanien) führen. Es war Oktober und für einen Sonnenscheintörn war das Wetter zu rau.

Einen ersten Eindruck bekam ich, als wir die Elbmündung passierten und in die Deutsche Bucht einfuhren. Es war kalt und stürmisch, mit Regenschauern und Wind aus NW mit 6 – 7 Windstärken. Die Welle lehrte mich wiederholt die Warnung, immer eine Hand am Schiff, ernst zu nehmen. Immer noch hatte ich den Eindruck, dass es zu wenig Haltegriffe im Schiff gab. Dann lernte ich doch die verruchte Seekrankheit kennen. Unter Deck wurde mir schwummrig und ein Schweißausbruch machte mir klar, so schnell als möglich an Deck die frische Seeluft zu atmen. Diese unangenehme Erscheinung war glücklicherweise nach wenigen Stunden vorbei. Auch ich machte die Erfahrung, dass mich zu Beginn jedes Törns kurzzeitig immer wieder dieses Unbehagen verursachende Gefühl heimsuchte. Jürgen erklärte mir: Das beste Mittel gegen Seekrankheit ist, sich auf einer grünen Wiese unter einen Baum zu legen. Schon lustig, wenn einem das bei einer 4 m – Welle erzählt wird. Später machte ich die Erfahrung, dass alle diese als toll angepriesenen Medikamente nur müde machen. Mir hat am besten die Einnahme von reichlich Vitamin C geholfen. Das ist ungefährlich und baut signifikant einen erhöhten Histaminspiegel, als Auslöser der Seekrankheit, ab. Außerdem bleibt man munter und beugt obendrein noch einer Erkältung vor.

Wer empfänglich für Seekrankheit ist, kann aber durchaus einiges zur Vorbeugung tun:

Den Törn möglichst ausgeschlafen in Ruhe und ohne Hektik beginnen, am Abend vorher auf schwere Speisen und weitgehend auf Alkohol verzichten, sich auf See an der

frischen Luft aufhalten, einen festen Punkt am Horizont suchen, Aufgaben und Verantwortung übernehmen, Rudergehen, den Magen beschäftigen, also kleine Mengen

Zwieback, getrocknetes Weißbrot oder leichtes Gebäck zu sich nehmen.

Keinesfalls sollte man Arbeiten unter Deck verrichten, wie Kochen, Navigieren oder

Saubermachen. Vorsicht bei allen Tätigkeiten, bei denen man gebückt mit dem Kopf

nach unten steht oder sitzt. Penetrante Gerüche z. B. nach Essen, Diesel oder Toilette

sind zu meiden.”

Siehe auch: http://www.yacht.de/schenk/seekrank.html. Siehe Kochbuch, Kapitel "Essen bei Seekrankheit (Empfehlung)"

Vieles ist mir in Erinnerung geblieben. So auch, dass der Skipper querab von Scharhörn etwas blass im Niedergang auftauchte und erklärte: Der Kurs ist klar, der Vize ist Jürgen und nur, wenn Not am Mann ist, holt mich aus der Koje. Der Typ war seekrank (!), aber glücklicherweise nur für etwas mehr als einen Tag. Den anderen ging es ebenso und Jürgen teilte sich mit mir die täg-liche Arbeit. Vor allem konnten wir erstmals Segel setzen, der Maschine etwas Ruhe gönnen und der Bordkasse eine kleine Erholung. So kamen wir nach Ijmuiden und machten die Erfahrung, dass der angeheuerte Schrauber in Cuxhaven schlecht gearbeitet hatte. Was haben wir ihn verflucht. Nach mehreren Versuchen bekamen wir im Vorhafen die Maschine in Gang. Das war schon erst mal positiv. Allerdings ließ sich die „SAMBA“ nur im Rückwärtsgang bewegen. Das Getriebe war im Eimer.

Diesiges Wetter auf der Oberelbe

Im Ärmelkanal. Sonnenschein, aber sehr kalt. Letzte Nacht hat es sogar gehagelt und ich habe vor Kälte gebibbert. Zu schaffen machten mir beim Kochen auch die mächtigen Wellen im Gezeitenstrom des Kanals (Bild unten).

Erlebnisreiche Fahrt von Dover nach Calais und zurück

Das donnernde Ungetüm HOVERCRAFT

So tuckerten wir gemächlich im Rückwärtsgang langsam in die Marina Seeport und machten fest. Es war Nacht – und keiner hat’s gesehen.

Ein neues Getriebe, ein neuer Schrauber und die Zuverlässigkeit unseres Panzermotors war wieder hergestellt. Unbewusst baute ich noch einen fatalen Fehler ein. Zur Ergänzung der Ausrüstung kaufte ich, neben anderen Gerätschaften, auch einen teuren Weltempfänger und staute ihn im Fach unter dem Kartentisch. Dabei entging mir, dass unter dem Fach der Kompassgeber für den Autopiloten montiert war. Bei jeder größeren Welle rutschte also dieses Radio im Kartentisch über den Kompassgeber hin und her, sein Magnetfeld wurde wirksam und der Autopilot zeigte uns ab und zu einen Kurs zum Mond. Der Garantievertreter von Raymarine lachte sich scheckig, als er die Ursache entdeckte. Ich habe mich geschämt, war um eine Erfahrung reicher und kam mit einer Runde Bier davon.

Die erlebnisreiche Fahrt durch den Ärmelkanal und das Kochen an Bord

Die Fahrt von Ijmuiden nach Cherbourg war einer der interessantesten Abschnitte unserer Reise. Wir passierten bei schönstem Segelwetter die engste Stelle zwischen Dover und Calais. Dabei hielten wir uns respektvoll in der Straße von Dover aus den stark befahrenen Verkehrstrennungs-gebieten. Es waren aber nicht die Riesentanker und Supercarrier, die unsere ganze Aufmerksamkeit forderten, sondern die vielen Fischerboote und schnellen Fähren, besonders die berühmten Luftkissenboote von Hovercraft, welche den Kanal querten. Letztere war besonders imposant, wenn sie mit ohrenbetäubendem Lärm, in eine Gischtwolke gehüllt und etwa 80 km/h schnell, an uns vorbei donnerte. Auf einem späteren Törn machten wir in der Dover Marina fest und gönnten uns das Vergnügen den Kanal mit einer dieser Fähren zu queren. Es war eine ungemütliche und holprige Fahrt und wir mussten während der Fahrt angeschnallt auf den Sitzen zubringen. Von der Landung in Calais bekam man nicht sehr viel mit, denn die Fenster wurden, sobald die Fähre aus dem Wasser war, mit Sand und Schlick zugeschmissen. Es war ungewöhnlich, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Zurück ging es dann mit einem der weitaus komfortableren Katamarane, welche wesentlich bequemer, auch nicht so laut und nicht ganz so schnell waren.

Man kann sich keine schönere Begrüßung durch England vorstellen, als an Steuerbord die berühmten Kreidefelsen von Dover “The White Cliffs of Dover” auftauchten. Sie sind das Erste, was man sieht, wenn man über das Wasser nach England kommt und in ihrer historischen Tradition einem das große Staunen abfordert. Kein Wunder, dass selbst seit Cäsars Zeiten Invasoren einen höllischen Respekt vor diesen hohen senkrecht abstürzenden Klippen hatten. Deshalb haben die Kreidefelsen auch einen so hohen Symbolwert für Großbritannien. Alle waren an Deck, denn keiner wollte dieses Schauspiel verpennen und ein gemeinsames

gutes Essen sollte das Erlebnis abrunden.

Nun sollte nach dem Willen des Skippers jeder von uns abwechselnd mit dem Kochen dran sein und eine warme Mahlzeit am Tag musste schon sein. Überraschenderweise traf das auf einige Schwierigkeiten. Die Mitsegler waren zumeist Studenten, welche mit Essen kochen nicht so viel am Hut hatten. Mama, Mensa und Fertiggerichte waren so deren Hauptnahrungsgeber. Stulle schmieren, Kaffee und Tee kochen, Spiegeleier braten, eine Tütensuppe zubereiten oder eine Konserve öffnen bereitete niemand Schwierigkeiten. Aaaaaber, ein Essen für 6 hungrige Personen kochen war eine unüberwindbare Hürde. Jürgen lächelte verlegen, Antonio ließ mir grinsend den Vortritt, denn er hatte am Vortag eine Minestrone zubereitet (nicht etwa eine einfache Gemüsesuppe gekocht) und so bekam ich meine nächste Aufgabe, die Seemannschaft zu bekochen. Helfer hatte ich genug und ich konnte mir mit Spaghetti, Gemüseeintopf, Kartoffel- und Linsensuppen, nach freier Wahl, in den Herzen der Crew einen festen Platz sichern.

Und so machte ich auch meine ersten Erfahrungen mit ihrer Versorgung. Allerdings ging mein erster Kochversuch gründlich schief und brachte mir für die folgenden Tage das Amt des Smutjes ein. Zum Üben.

Da das Kochen schon der Gesundheit wegen nicht als Nebensache zu betrachten ist, wollte ich mir besondere Mühe geben. Allerdings hatte ich zu meiner verantwortungsvollen Tätigkeit mit einem zusätzlichen Problem zu kämpfen. Das war die Gezeitenströmung im Kanal. Wir kamen aus der Nordsee ganz friedlich in den Kanal, als der Gezeitenstrom in Richtung Atlantik einsetzte. Das war auch vom Skipper so geplant, denn wir wollten eine flotte Fahrt machen. Er erklärte es uns ganz einfach. Der Effekt im Ärmelkanal ist der, dass das Wasser der Nordsee und des Atlantiks im etwa 12-Stunden-Rhythmus, wie in einer großen Schüssel, hin und her schwappt. Da wo es eng wird, also in der Straße von Dover, staut sich das dann bis zu 12 m Höhe und das gibt bei Gegenwind (wir hatten so etwa 5 Windstärken aus NW) hohe Wellen. Aber kräftig. Wir machten tatsächlich, ob dieses Effektes, gut 8 Knoten über Grund.

Also hing ich in einem Pantrygurt am Gasherd, um beide Hände frei zum Arbeiten zu haben. Angekündigt waren Spaghetti mit einer erweiterten Bolognese. Die Erweiterung bestand aus Mischgemüse aus der Dose. Ansonsten aus gekühltem (noch brauchbaren) Hackfleisch, viel klein geschnippelten Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und jeder Menge Ketchup, angebraten mit reichlich Knoblauch in Olio Olivio. Gewürzt wurde sie neben Salz und Pfeffer, mit viel getrocknetem Basilikum. Der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, dass ich vorher Antonio über die Bolognese konsultiert habe. Aber nicht über die Spaghetti für so viel hungrige Mäuler. Das wurde mir zum Verhängnis.

Das Würzen war auch nicht so einfach, denn ich musste aufpassen, um nichts daneben zu streuen, wenn der Topf gerade mal vorbeikam, bzw. mir entgegen schaukelte. Nach erfolgreich geführtem Kampf mit den krummen Topfhalterungen kochte ich die Spaghetti in einem großen Edelstahltopf. Die 3 Packungen für 6 Personen (viel junge Leute – viel Hunger) bereitete ich mit reichlich Wasser zu, salzte und goss das Wasser ab, nachdem ich gemeint hatte, die Spaghetti seien al dente. Allerdings war kein so großes Sieb da, um die Spaghetti mit kaltem Wasser abzuschrecken. So hatte ich es gelernt und das war falsch. Meine Mutter hatte es von ihrer Mutter und das war Gesetz. Also reichte sie dieses an mich weiter. Zu Hause ging das ja auch alles, aber meine Mutter war weder auf einem Segelschiff, noch hatte sie, außer meinen beiden Geschwistern, nie eine hungrige Crew zu versorgen.

Außerdem war der Topf so groß, dass es mir nicht gelang ihn unter den Wasserhahn zu zwängen. Es muss eben so gehen. Dachte ich. Also ließ ich die Übung des Abschreckens sein, ließ den Topf stehen und kochte die Soße fertig. Ich hätte zuerst die Soße fertig kochen sollen und dann die Spaghetti. Bei so einer Menge macht’s die Reihenfolge. Die Crew saß hungrig im Salon und fing schon mit den Gabeln an, auf den Tisch zu hauen. Ja, ja – alter Mann ist kein D-Zug. Dann verkündete ich froh: Fertig. Ich tische jetzt auf! Dann nahm ich den großen Spaghettilöffel mit seinen Zinken und stieß beim Herausnehmen der Spaghetti zu meinem Entsetzen auf eine weiß-gelbliche kompakte Masse, in der sich noch die Form der Spaghetti abzeichnete. Das Zeug war bei dieser Riesenmenge Pasta im Topf nachgegart und zusammengepappt.

Zerschnittenen Kaugummi wollte keiner. Also machte ich mich bei den Fischen beliebt und kippte den Nudelklops mit einem großen Plumps über Bord. Zu Antonios Ehrenrettung muss ich erwähnen, dass er am Ruder stand und das Desaster erst mit der Verabschiedung meines ersten Kochversuches mitbekam. Er war Italiener, hatte eine Kochausbildung und herkunftsmäßig eine besondere Beziehung zu Pasta. „Warum hast Du mich nicht gefragt?“, „Warum musst Du die Pasta erschrecken?“, „Warum kippst du nicht alles zusammen?“. Ich bekam rote Ohren. Tonart und Lautstärke dieser Fragen ließen mein Selbstbewusstsein auf Erbsengröße schrumpfen. Aller-dings brachte mir Antonio später nicht nur viel über die Segelei, sondern auch über das Bekochen einer größeren Menschenmenge auf See bei. Ich bin ihm immer noch dankbar. Vor allem für seine Geduld und sein Verständnis. Nach dem verbalen Angriff auf mein Ego bat ich die Crew um 30 min Auszeit und kochte erneut die Spaghetti. Nun tritt man nicht zweimal auf die gleiche Harke und ich rührte, nach dem Abgießen des Kochwassers, sofort die fertige Pastasoße unter die Spaghetti. Das war genau das Richtige. Die Crew dankte es mir mit verständnisvollem Schweigen. Denn: Sprechen heißt urteilen, Schweigen heißt geurteilt haben. Später erfuhr ich mehr über die Geheimnisse von Pasta & Co. So auch, dass man den Öl-ins-Wasser-Trick vergessen kann. Die Pasta flutscht von der Gabel und es wird ein großes Gefummel daraus, einen Bissen in den Mund zu bekommen.

Da bei der Schaukelei aus Schüsseln gegessen wurde, war das sehr praktisch. Man klemmt sich irgendwie in sitzender Position am Tisch fest, hält mit der Linken die Schüssel fest und gabelt oder löffelt das Essen so schnell wie möglich verlustfrei hinunter.

Einen Rat hätte ich noch. Kocht man eine Suppe, egal welche, dann möglichst dick, sonst verabschiedet sich die Suppe bei der nächsten Welle mit einem kühnen Schwups über seine nächste Umgebung und macht mächtig Sauerei.

Auf diese Art und Weise wurde ich mit den Tücken des Kochens bei Seegang am Gasherd vertraut. Anfangs war das gar nicht so einfach, fest gegurtet, der wilden Schaukelei trotzend und die reichlich bemessenen Zutaten zu einem schmackhaften Essen zu verrühren. Meistens gelang es und mit dem Salzen wurde ich nach anfänglichen Protesten etwas vorsichtiger. Mit dem Spruch: Ich mache keine Fehler, sondern lerne nur dazu, baute ich mir mein Selbstbewusstsein wieder auf. Ich meine, jeder kann auf diese oder jene Art seine Nahrung selbst zubereiten. Muss er ja auch. Auch wenn sie oder er bei Mama in Kost und Logis ist, kommt einmal die Zeit, wo er sich dieser Anforderung stellen muss. Besonders, wenn man Familie hat oder eben andere versorgen muss. Schon aus diesem Grund habe ich mich intensiver mit diesem Handwerk befasst. Schließlich soll es mit immer dem gleichen Essen nicht langweilig werden. Mit diesen Erkenntnissen machte ich mich Jahre später daran, meine Kenntnisse und Erfahrungen in einem Ratgeber/Kochbuch zu verewigen.

Später kam mir der Gedanke, dass Segelschulen eigentlich einen Kochkurs für Schwerwettersegeln anbieten müssten. Das wäre kochen in einer Art Pantry in der Gondel einer Achterbahn mit Kochvorgaben und anschließender Verkostung. Entweder kotzt man während des Kochens oder danach bei dem zusammengerührten Ergebnis. Eine weitere Erfahrung sammelte ich über das Schälen von Kartoffeln, Obst und Gemüse. Seit meiner frühesten Jugend schälte ich mit einem Kartoffelschäler, auch Sparschäler genannt. Das hat uns unsere Mutter, mir und meinen Geschwistern aus gutem Grund in den Nachkriegsjahren sparsam zu sein, beigebracht. Umso erstaunter war ich, als meine Helfer die Kartoffeln und Möhren mit dem Messer schälten. Was heißt schälen. Die Jungs haben die Schale einfach abgeschnitzt! Die Einsicht, dass sie zu viel wegwerfen und das ihre Methode viel länger dauert, hatte sie erst nach einem Vergleich überzeugt. Also, “Auf die Plätze, fertig, los!”. Wir schälten jeder 6 gleich große Kartoffeln. Ich war nicht nur eher fertig, sondern hatte auch fast ein Drittel weniger Verlust. Ich war stolz wie Bolle, denn ich hatte endlich auch mal anderen, was beigebracht. Wenn man auf einem längeren Törn haushalten muss, geht so eine Verschwendung schon ins Geld. Schließlich wird man nur von dem Geld reich, welches man nicht ausgibt. Das hat sie dann letztendlich überzeugt.

Zwangsläufig mit dem Kochen musste ich mich auch mit den Vorräten befassen. Da wurde es chaotisch, denn beim Stauen der gekauften Vorräte in Cuxhaven und Ijmuiden wurde keine Stauliste geschrieben. Die Sucherei war nervend. Erst in Cherbourg konnte ich eine solche anfertigen. Bei der Sucherei entdeckten wir allerdings noch jede Menge Konserven, die irgendwie in Vergessenheit geraten waren. Lustig wurde es bei den Gewürzen. Da lagen alte und neue einträchtig in einem Schubfach. Papiertüten waren aufgeweicht, Gläser rollten herum und es entstanden so neue Gewürzmischungen. Im vorgesehenen Gewürzregal steckten irgendwelche Papiere und Gebrauchsanweisungen. Höchste Zeit Ordnung zu schaffen. Wieder eine Erkenntnis, welche mich nicht gerade wie ein Donnerschlag traf, aber mir dazu verhalf, auch anderen beizubringen, dass Ordnung auf dem Schiff sogar lebenswichtig sein kann.

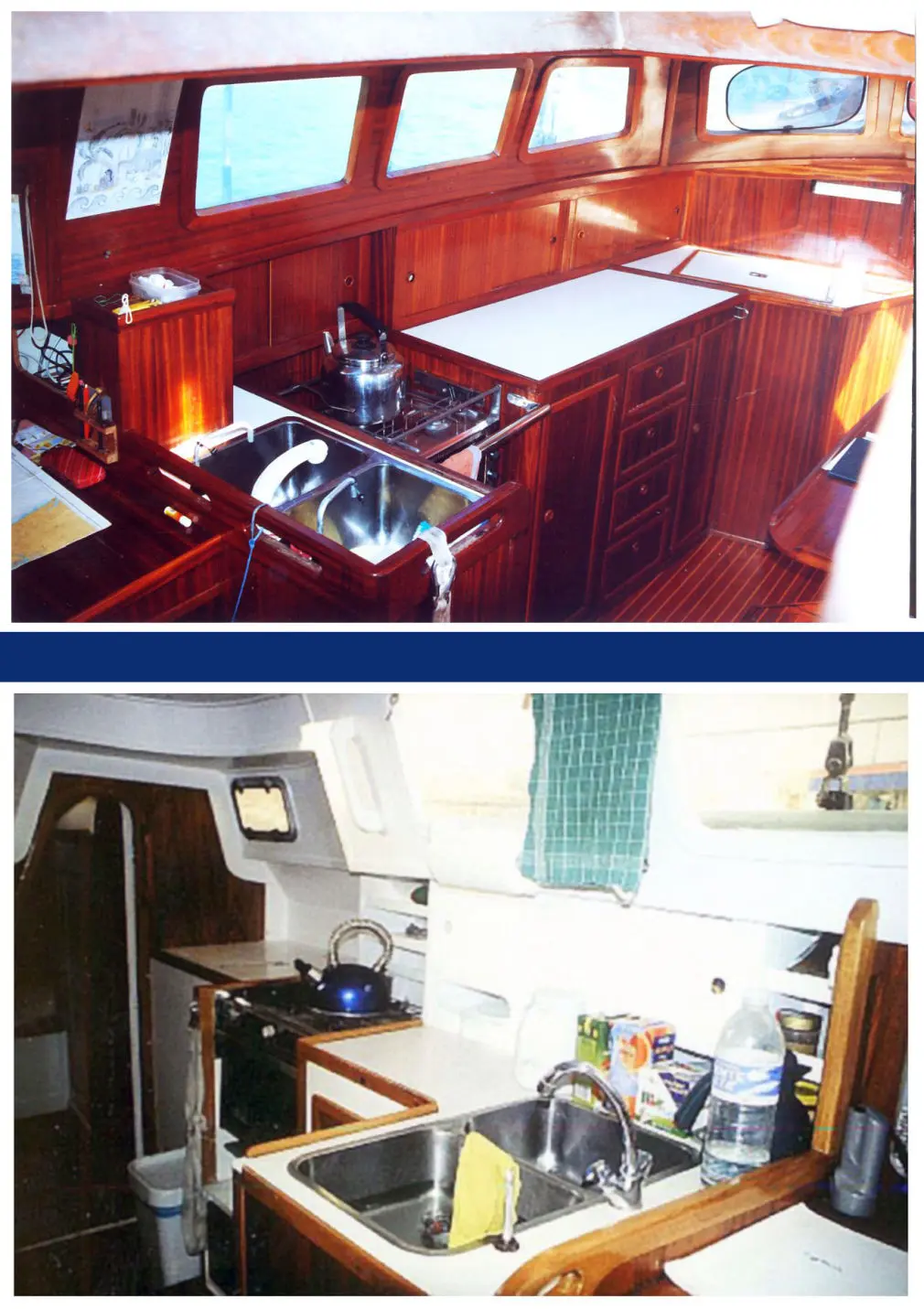

Bild oben: Brot backen war auch eine neue Erfahrung

Bild unten: Pantry der SY "SUNSTAR"

Bild oben: Pantry der SY "CALYPSO"

Bild unten: Pantry der SY "SAMBA"

Mein Sohn Robert mit großem Einkauf in Ijmuiden, Niederlande

In der Marina Seeport. Ein neues Getriebe wird eingebaut und Jürgen kocht unter erschwerten Bedingungen.

Die Unachtsamkeit eines Mitseglers, es wurde nie herausgefunden, wer es war, brachte mir in Brest eine fein vor sich hin stinkende Arbeit ein. Alle waren von Bord und eine neue Crew wurde erwartet. Ich machte klar Schiff, kaufte ein und staute neue Lebensmittel. Als ich den Kühlschrank öffnete, blieb mir erst mal die Luft weg. Ein penetranter Gestank wies mir den Weg zur Ursache. Besagter Freund hatte eine offene Packung Milch im Kühlschrank gestaut. Diese kippte bei dem heftigen Seegang vor Brest um und ergoss ihren nahrhaften Inhalt über die im Kühlschrank gestauten Boxen, Bierbüchsen und Wasserflaschen. Nun hatte abgeweichtes Papier den Abfluss in die Bilge verstopft und die Milch verwandelte sich trotz Kühlung nach den Gesetzen der Zersetzung in eine schmierige übel riechende Pampe. Sozusagen die Vorstufe von Käse. Fluchend machte ich mich daran alles auszuräumen, den Abfluss in die Bilge zu säubern und fein säuberlich alles abzuwaschen, zu trocknen sowie neu zu stauen.

Mir blieb offensichtlich nichts erspart. Dachte ich. Aber es kam schlimmer.

Die vielen Pumpen an Bord und der Umgang mit der Bordtoilette

Zu den vielen Verschleißteilen an Bord gehörten natürlich auch Pumpen, welche je nach Aufgabe unterschiedlich belastet wurden und früher oder später den Geist aufgaben. Die Pumperei gliedert sich in elektrische, motorgetriebene, Fuß- und Handpumpen. Zu den letzteren gehörten auch die in den Toiletten. Auf der Werft in Cuxhaven machte ich erste Bekanntschaft mit ihnen. Da ich nun einmal mit dem Wasser zu tun hatte, bekam ich die Pumpen der beiden Bordtoiletten zur Reinigung auch noch aufs Auge gedrückt. Auch diese appetitliche Angelegenheit erledigte ich. Nur gut, dass die „SAMBA“ noch keinen Fäkaltank hatte. Jedenfalls staunte ich über die Vielzahl von Pumpen an Bord. Nun ja, bei dem vielen Wasser ringsum.

Ich kam zu der Erkenntnis: Wer einmal die Bordtoilette auseinandergebaut, gereinigt und deren Dichtungen gewechselt hat, der passt auf wie ein Schießhund, dass die Regeln zu deren Benutzung eingehalten werden. Aber leider bestätigte sich dennoch, dass der Mensch in seinem Tun und Handeln oft unberechenbar ist. Dann kann er auch zum Ferkel werden. Leider. Es ging dabei nicht nur um die strengen Regeln mit deren Umgang, sondern auch um die Entsorgung dessen, was bei einem Toilettengang übrig bleibt. Die Hinterlassenschaft in Form von gebrauchtem Toilettenpapier ging in der Regel mit kühnem Schwung durch die Luke über die Reling. Dabei sollte man tunlichst die Windrichtung beachten, denn sonst kann es passieren, dass dem Rudergänger ein fröhlicher Gruß um die Ohren geklatscht wird. So mancher hat dabei die Bedeutung von Luv und Lee gelernt. Das ist alles passiert und trug mit unterschiedlichstem Wirkungsgrad zur Unterhaltung der Crew bei.

Dann passierte es doch, dass eine liebe Mitseglerin mit hochroter Birne bei mir auftauchte und flüsternd mitteilte, dass die Pumpe der Toilette verstopft sei. Über die Ursache wollte sie mir keine Auskunft geben, aber ich ahnte ohnehin den Grund ihrer Verschwiegenheit. Als ich ihr dann die entsprechenden Kreuzschlitzschraubendreher und Inbusschlüssel in die Hand drücken wollte, schaute sie mich so hilflos an, dass ich mich schweigend an die Arbeit machte, denn die Konstruktion der Pumpe war mir schließlich vertraut. Stillschweigend beseitigte ich die Ursachen der Verstopfung, welche nur von einer etwas unachtsamen Frau verursacht werden konnte. Ich habe auch weiter geschwiegen. Gemäß dem Motto: Ein besonnenes Stillschweigen ist allzeit besser als

eine lieblose Wahrheit, habe ich mir zwar nicht ihre Zuneigung, aber immerhin ihre Dankbarkeit erworben.

In der Werft machte ich mich auch noch mit der Reinigung und Wartung des Brauchwasser-systems vertraut. Die Reinigung sollte ich mit der empfohlenen Chemie machen und dachte wie immer, es geht ganz einfach. Denkste. Erstens kommt es immer anders, zweitens als man denkt. Diese Art von Reinigung war offensichtlich lange nicht gemacht. Also die Verkalkung erst mal mechanisch entfernen. Obendrein war noch ein Tank undicht. Also das ganze alte Wasser ablassen. Beim Öffnen der Wasserhähne kam kein Wasser. Entweder war kein Wasser im Tank oder die Pumpe defekt. Wasser war da. Reichlich. Also die Pumpe ausbau-en, reinigen zusammenbauen, Wasserhahn auf – kein Wasser. Nicht nervös werden. Bleiben die Zuleitungen. Die Hauptleitung von der Pumpe getrennt, das Sperrventil geöffnet – kein Wasser. Bei mir breitete sich schon eine gewisse Ratlosigkeit aus. „Was tun?“ Das sagte schon der olle Lenin, als er mal nicht weiter wusste. Jork wusste das zwar nicht mit der Politik, aber mit dem Wasser. Er war ja auch nicht Lenin. Er nahm einen Draht, stocherte in der Hauptleitung herum und eine gallertartige, leicht grünliche Masse quoll heraus und pläpperte in die Bilge. Der Rest war Sache der Mittelchen von Micropur. Beim Spülen verbrauchte ich so viel Wasser, dass man mir den Vorwurf machte, eine Sturmflut zu verursachen. Die lecke Schweißnaht des undichten Tanks bekam ich mit Epoxy dicht. Nichts ist so, wie es scheint.

Über die Biskaya nach Portugal und ein eigensinniger Skipper

Nachdem ich in der Marina du Château, Brest, die „SAMBA“ klar zum Auslaufen gemacht hatte, erwartete ich den neuen Skipper mit seinem Kumpel. Jürgen war inzwischen auch wieder an Bord. Im Salon hatte ich den Tisch gedeckt und mit Baguette, Schinken, Camembert sowie einem guten Rotwein alles für einen Imbiss vorbereitet. Es war schon später Abend, als die Beiden ein-trafen. „Guten Abend! Wir legen gleich ab! Räum das Zeug weg!“ Jürgen und ich guckten uns an: Der hat's aber eilig. Jürgen murmelte noch was von Eule und Nachtigall und wem sie gehören. Ich räumte mein Zeug wieder weg und dann eben Leinen los mit dem Ziel über die Biskaya Richtung La Coruña, Spanien. So fing die wenig vielversprechende Beziehung mit Jan, dem neuen Skipper an.

Die Biskaya empfing uns mit 5-6 Windstärken aus Süd-Ost und langen Wellen. Der Himmel war Wolkenlos und ein strahlender Sternenhimmel wölbte sich über uns. Ein abnehmender Mond stand über dem Orion und tauchte die Wellenkämme in ein silbriges Licht. Das erste Mal erlebte ich den traumhaften Anblick des Meeresleuchtens um das Schiff. Mit einer bläulich-grün leu-chtenden Bugwelle ging es Richtung West und hinter uns blieb eine hell schimmernde Spur zurück. Als dann noch große Fische (Wale, Delfine?) dicht unter der Wasseroberfläche ihre Bahn zogen und ebenfalls hell leuchtende Spuren hinterließen, kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus und irgendwie wurde mir ganz feierlich zumute. Die Wachablösung erfolgte zwar pünktlich, aber wir betrachteten noch lange gemeinsam dieses schöne Naturphänomen. Ich sollte diese Freude noch viel intensiver auf den Törns durch den Pazifik erleben. Übrigens, hatte man die Bordtoilette während des Meeresleuchtens abgepumpt und das Licht ausgemacht, war die Toilette hübsch illuminiert.

Aus des Meeres dunklen Tiefen

Stieg die Venus still empor,

Als die Nachtigallen riefen

In dem Hain, den sie erkor.

Und zum Spiegel, voll Verlangen,

Glätteten die Wogen sich,

Um ihr Bild noch aufzufangen,

Da sie selbst auf ewig wich.

Lächelnd gönnte sie dem feuchten

Element den letzten Blick,

Davon blieb dem Meer sein Leuchten

Bis auf diesen Tag zurück.

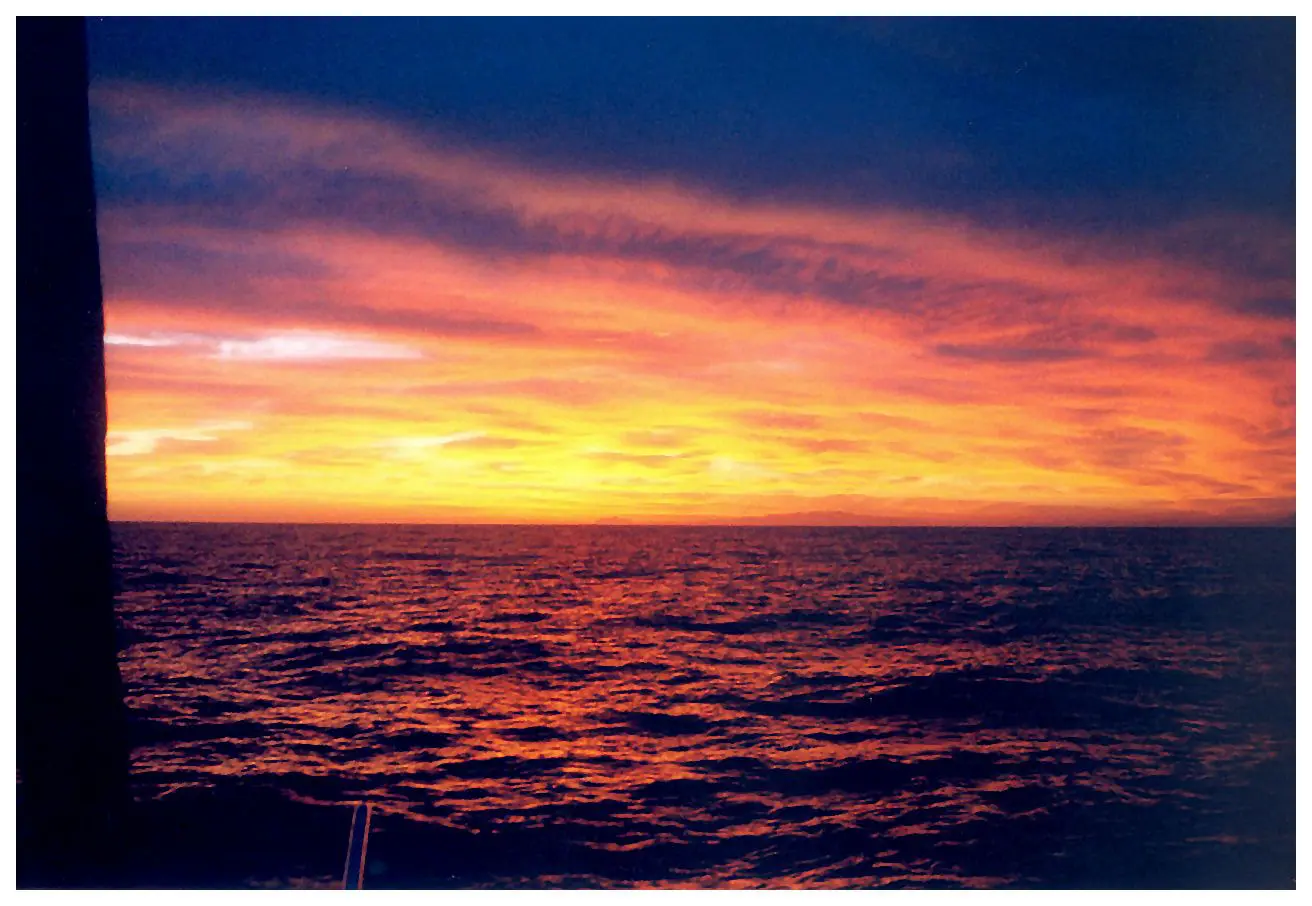

Sonnenuntergang über der Biscaya

Dicker Nebel über La Coruna

Es war immer noch kühl und Jürgen versprach mir, dass es jeden Tag 2°C wärmer würde. Die ersten Delfine tauchten gleichzeitig mit einem spektakulären Sonnenaufgang auf. Ab und zu sahen wir in der Ferne ein Frachter oder ein Fischer. Sonst war die See wie ausgestorben. Uns begleiteten Fregattvögel. Da war er, der Traum vom Segeln. Ich hatte die Zeit vergessen und alle Querelen dazu.

In der Nacht, bevor wir La Coruña anliefen, überraschte uns ein Höhengewitter bei dessen Anblick mir ziemlich bammelig wurde. Der Wind drehte auf Nord-West. Der Wetterbericht hatte uns gewarnt und wir hatten vorsorglich und selbständig die Genua auf ein Drittel verkleinert und am Groß das 2. Reff angeschlagen. Ein Platzregen überschwemmte uns, die Sicht ging gegen Null. Blitzkaskaden beleuchteten gespenstisch eine hochlaufende See und Jürgen erzählte Schauergeschichten. Einen Rüffel brachte es uns trotzdem ein. Jan blaffte: Segelmanöver nur, wenn ich es sage! Er war der Skipper. Aber Vorsicht ließ er nicht walten.

Das mächtige Gewitter zog glücklicherweise Steuerbord vorbei und an einem diesigen Morgen liefen wir in die schöne Bucht Ria da Coruña ein. Die alte spanische Hafenstadt lag mit einer beeindruckenden Kulisse in der Morgensonne vor uns und wir machten in der Marina Coruña fest.

Wir machten uns landfein und brachten die Genua zum Segelmacher. Sie war an einer Naht gerissen. Das bedeutete mindesten zwei Tage Liegezeit. Jan war aus unerfindlichen Gründen sauer. Warum sollten wir später in Lagos, Portugal erfahren. Miesepetrig zog er mit seinem Kumpel Tom in die Stadt zum Kneipenbummel und kam sehr spät noch miesepetriger zurück. „In dem Kaff ist nichts los!“ Na Hallo?! Inzwischen hatten Jürgen und ich es uns im Cockpit gemütlich gemacht, die Fock gegen den einsetzenden Nieselregen über uns gezogen und bei französischem Käse, Weißbrot sowie einer Flasche Beaujolais die Dinge des Lebens erörtert. Nach der zweiten Flasche waren wir uns über die wesentlichsten Dinge des Lebens einig. Jeder war mit sich und dem anderen zufrieden. Wir krochen selig ob des gegenseitigen Einverständnisses in unsere Koje. Was für ein schöner Abend. Und was für ein überraschender Morgen.

Dicker Nebel hing über La Coruña und nahm dem eiligen Jan offensichtlich den Rest von guter Laune. Erst am kommenden Tag lichtete sich der Nebel am späten Nachmittag. Sofort Leinen los, am Torre de Hércules vorbei und südwärts in eine ruhige Nacht. Die Verspätung war für Jan der Grund genug ohne Halt bis Lissabon durchzubrettern. Unsere Wünsche nach einem Landausflug wurden ohne Grund abgeschmettert. Eigentlich Schade, denn die schönen Städte, wie Porto blieben Backbord liegen. In der Nacht briste der Wind auf und blies stramm aus Südwest. Die See wird unruhig. Wir kreuzen gegenan. Am Morgen bei Sonnenaufgang im Osten ein in allen Rottönen leuchtender Himmel. Als ich Jan fragte, ob denn dieses grandiose Naturschauspiel etwas zu bedeuten hätte, sagte er nur: Keine Ahnung! Wuff! Die Frage hätte ich mir sparen können, aber nicht die Warnung, welche so prachtvoll leuchtend am westlichen Himmel den Morgen verschönte. "Morgenrot - Schlechtwetter droht"?

Die sinnlose Fahrt in einen Orkan

Lissabon muss eine schöne Stadt sein, reich an Kultur und Vergnügen. Erst später hatte ich Gelegenheit diese Kulturmetropole zu erleben. Als wir den Rio Tejo, am Entdeckerdenkmal Padrão dos Descobrimentos (Denkmal von Heinrich dem Seefahrer) vorbei und unter der mächtigen Brücke ´Ponte de 25. April´, hinauffuhren und nach unserem Kurzbesuch am Abend wieder hinunter, bekamen wir eine leise Ahnung von der kulturellen Vielfalt einer Seefahrernation. Die Ponte sollte mich einige Jahre später an die Golden Gate Bridge in San Francisco erinnern. Die Geschichte gab das her, denn die Ponte wurde von der gleichen Firma gebaut.

Der Halt am 1. November in der Alfama Marina Lissabon war auch nur dazu da Antonio wieder aufzunehmen sowie Diesel zu tanken und Lebensmittel zu bunkern. Jan und Tom gingen auf Derby und ließen uns ackern. Was für ein Team! Vor dem Auslaufen, nach einem reichhaltigen Abendbrot, lässt Jan endlich wegen seiner Eile die Katze aus dem Sack. Das Zeitlimit für die Überführung war mit der Ankunft in Gran Canaria auf den 16./17. November gesetzt. Am 23. November war der Start der ARC geplant. In dieser Zeit sollte die gesamte Vorbereitung auf die Rallye abgewickelt werden. So die Festlegung des Eigners. Jan und Tom wollten diese Zeit nutzen und nicht direkt zu den Kanarischen Inseln segeln, sondern einen Abstecher nach Casablanca machen. Deshalb also diese unchristliche Hast. Casablanca??? Ja, Casablanca, weil dort der tolle Film gleichen Namens mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman spielte und sie unbedingt dieses Flair nachempfinden wollten. Mein Einwand, dass die meisten Aufnahmen in Hollywoodstudios stattfanden und der Rest als Freiluftaufnahmen auf einem Flugplatz in Los Angeles sowie, dass Bogart und Bergmann nie in Casablanca waren (vielleicht später mal zu Besuch), ließen sie nicht gelten.

Antonio, der die Stadt kannte, ergänzte: Casablanca ist eine Scheißstadt. Dreckiger Hafen, mit bewaffneten Posten am Pier und in die Stadt darfst du sowieso nicht. Egal sie wollten und keiner ahnte, dass dieses Vorhaben gründlich schiefgehen sollte.

Nada, was soll’s. Lernen wir eben Marocco kennen. Also, Leinen los, Kurs Casablanca. Inzwischen war mir so ziemlich alles egal. Der Tejo, ein mächtiger Fluss, nahm uns auf und beförderte uns in ein stürmisches Meer. Nach wie vor kreuzten wir gegenan, passierten mehrmals die Schiffsautobahn und wunderten uns, dass bei einem eigentlich regen Verkehr die Schiffe immer weniger wurden. Das hatte seinen Grund. Nur wussten wir noch nichts davon.

Jürgen war irgendwie beunruhigt und klopfte öfter beschwörend auf das Glas vom Barometer. Denn das fiel langsam aber stetig. Zu mir sagte er etwas später auf unserer Wache: Wir machen alles fest, Rettungsweste und Lifebelt anziehen, wir bekommen Scheißwetter.

Das Baro geht um etwa 2 Strich in der Stunde nach unten. Dann machte er Jan den Vorschlag vorsorglich einzureffen und die Genua gegen die Sturmfock zu tauschen. Der winkte nur kurz ab und meinte: Das kannst du alles mir überlassen. Konnte man eigentlich nicht, aber er war der Skipper. Alle Luken dicht. Wir haken uns fest.

Meine Eintragung im Tagebuch:

Schlimme Nacht, fahren durch Tiefdruckgebiet;

Schwere See, Regenböen, Gewitter, Hagel;

Die See geht hoch, kann am Ruder das Schiff nicht mehr auf Kurs halten, bin am Ende, zu wenig Erfahrung;

Jürgen übernimmt, sieht nichts mehr, nur noch nach Kompass;

Ausguck unter dem gerefften Groß und sehe im Schein der Positionslampen, außer einer hochgehenden See - NICHTS;

Alarmierend - eine abgerissene Tonne tanzt knapp vorbei;

Gereffte Genua bekommt Riss, Großsegel ebenfalls;

Navigationslichter fallen aus;

Holen alles dicht, lassen die Maschine laufen;

Sehen Backbord Leuchtfeuer von Cabo de São Vicente;

Notgedrungener Entschluss von Jan, Backbord abfallen und die Marina de Lagos anzulaufen;

Wir sind erschöpft, fordern Ablösung, haben 2 Stunden Ruhe, kein Schlaf, das gelingt uns beim ersten Morgenlicht;

Fest in der Alfama Marina, Lissabon

Eine nicht zu ignorierende Wetterwarnung

Schwere See vor Portugal

Der Tag gehört dem Schiff, der Abend der schönen Hafenstadt. Am folgenden Tag erfuhren wir von der Wetterwarnung über einen schweren Orkan und, dass den Einwohnern empfohlen wird zu Hause zu bleiben. Die Schulen sind geschlossen. Keiner der Fischer von Lagos ist ausgelaufen. Die Segel konnten schnell repariert werden und statt für die Genua vorsorglich die Sturmfock zu setzen, wird die Genua ebenfalls aufgeheißt. Jan will natürlich am Abend los. Wir machen am Gästesteg fest, tanken und hören uns die Meinung des Tankwarts an: Seid froh, dass ihr drin seid. Seid nicht so blöd und lauft aus. Wir schlossen uns der Meinung dieses klugen Mannes an und überzeugten Jan erst am kommenden Morgen zu entscheiden. Er ging, um sich beim Hafen-meister über die Wetterentwicklung zu informieren und kam zurück mit der frohen Botschaft: Alles wird gut, wir bekommen ein ruhiges Rückseitenwetter, der Sturm flaut ab. Nur wann, hat er nicht gesagt. Der Schuft hat da so was von gelogen, dass ich über den Entschluss auszulaufen immer noch wütend werde. Es ist eben so: Aller Eigensinn beruht darauf, dass der Wille sich an die Stelle der Erkenntnis drängt.

Der lässige Umgang mit der Wahrheit brachte mir dann mein erstes und letztes Erleben eines Orkans ein.

Der Höllenritt in das nur etwa 30 Meilen entfernte Vilamoura

Der Atlantik empfing uns mit langen hoch-gehenden Wellen, Regenböen und Wind gegenan mit 38 Knoten, damit also echte 8 Windstärken. Wir segelten hart am Wind und kamen bei der Welle nur im Schneckentempo vorwärts. Die Mechanik des Autopiloten hatte schon eine Weile den Geist aufgegeben. Squalls kündigten sich an, wir haben eine hohe Dünung und Kreuzsee. Er musste zu hart arbeiten. Also hieß es ununterbrochen Rudergehen. Inzwischen hatte ich den Dreh heraus, das Schiff bei schwerer See auf Kurs zu halten. Es war trotzdem eine Schinderei und von einer Wetterbesserung weit und breit nichts zu sehen. Welle auf Welle brach von Steuerbord vorn über das Schiff, erschwerte die Sicht und durchnässte uns trotz der sonst dichten Ölzeugs. Die Ruderwache wurde halbstündlich abgelöst und zu essen gab es nur Kaltverpflegung.

So vergeht der Tag, es wird Abend und nun kam es dicke. Das Barometer fiel weiter. Der Sturm heulte in den Wanten. Es hörte sich schauerlich an. An Schlaf in meiner wachfreien Zeit war nicht mehr zu denken. Das Schiff stampft und rollt derart, sodass ich in meiner Koje hin und her flog. Dann wurde Jürgen und Antonio von Jan aus den Kojen geholt. Ich klemmte mich irgendwie fest, nickte vor Übermüdung manchmal ein und wurde immer wieder regelrecht wach geschleudert.

Es war in voller Montur und mit Rettungsweste ohnehin sehr unbequem. Es war weit nach Mitternacht, als sich plötzlich das Fahrverhalten in ein wildes Schlingern änderte.

Ich versuchte einen Blick durch die Luke nach draußen zu werfen, sah aber nur das Wasser über sie schäumen. Es sah aus, als stände die Luke schon richtig unter Wasser. Bevor die nächste Welle über das Schiff brach, riss ich sie einen kurzen Moment auf, blickte kurz ins Cockpit sowie nach vorn zum Bug und sah im diffusen Mastlicht nur, dass das Cockpit leer, kein Rudergänger zu sehen war und die schon stark gerefften Segel in Streifen zerrissen im Sturm flatterten. Sie signalisierten, dass wir mächtig eins auf die Mütze bekommen hatten. Das Schapp zum Niedergang war geschlossen. Das Ruder festgezurrt. Dann sah ich noch kurz, wie sich achtern eine riesige Welle aufbaute sowie Schaum und Gischt vom Orkan über das Schiff gerissen wurde. So schnell hatte ich die Luke noch nie geschlossen und mich angstvoll festgeklammerte. Ich war mächtig erschrocken und ich muss gestehen, dass ich Angst bekam. Richtige Angst. Wo sind die Anderen? Was geschieht gerade? Was ist passiert? Ich musste raus und mich vergewissern, dass ich nicht allein bin und dass ich am Leben bleiben werde.

Ich hangelte mich in den Salon. Dort saßen Jan und Antonio quatschnass in die Polster geklemmt und Jürgen hockte vor dem Radar. Ich war erleichtert doch nicht allein zu sein. Trotzdem ich mich geradezu an den Haltegriffen festkrallte, wurde ich mit dem Rücken gegen die Türklinke vom Durchgang zur Koje geschleudert, dass mir die Luft wegblieb. Ich konnte die drei nur noch wort-los anstarren, froh darüber, dass sie da waren. Jan sagte etwas kleinlaut: Wir wettern ab. Geh in die Koje, wenn wir dich brauchen holen wir dich. Jürgen und Antonio nickten mir aufmunternd zu: Mach. Wir haben’s im Griff. Dann kam Jürgen in die Koje gekrochen, um sich trockene Sachen anzuziehen. Er sagte nur: Ich erzähl dir die Scheiße morgen. Dann verschwand er wieder. Ich war nicht mehr allein, fasste neuen Mut und meine Angst verflog. Das lag auch daran, dass die Jungs im Salon so zuversichtlich wirkten.

Ich dachte nur noch, das kosmische Gefüge sei außer Rand und Band geraten. Nun, ich bin keiner Religion verpflichtet. Aber ich verstand, wie Menschen in höchster Not in ihrem Flehen und im Gebet an ihrem Gott Trost und Zuversicht gefunden haben. Die Hölle war es nicht. Dazu war es zu nass und zu kalt. Ich empfand einen tiefen Respekt vor den gewaltigen Kräften der Natur. Sie beachtet uns nicht, denn wir Menschen sind nur ein verschwindend kleiner Teil in diesem großartigen Gefüge, von dem wir weder Anfang noch Ende kennen und auch nicht kennenlernen werden. Wir haben vergessen, eins mit dem Geschehen der Natur zu sein und maßen uns an ihr zu trotzen. So richtig begriffen habe ich das erst, als wir im Pazifik und auch im Atlantik unterhalb des Äquators segelten und die ganze Pracht des himmlischen Sternenhimmels erleben durften. Aber das ist eine andere Geschichte.

In den frühen Morgenstunden, es war noch finster, flaute der Sturm etwas ab und die Schiffsbewegungen wurden etwas ruhiger.

Regen, Starkwind und das vom Unwetter braun gefärbte Wasser. Die SAMBA am Gästesteg der Marina Lagos.

Bild oben: Der Orkan vor Lagos

Bild unten: So hat das z.B. ausgesehen, Quelle: NOAA Photo Library

ship1175

Das Ergebnis leichtsinnigen Handels

Die Maschine lief, Jürgen holte mich an Deck und gab mir den Kurs in Richtung Vilamoura: Halte einfach auf die Lichter von dem großen Hochhaus zu. Wenn was ist, dann hol mich raus. Er war todmüde. Trotzdem fragte ich ihn: Welche Lichter? Welches Hochhaus? Da sind manchmal Lichter an der ganzen Küste. Also tippte er noch die Koordinaten ins Navi und verschwand.

Die Lichter sah ich auch nur ganz schwach und nur dann, wenn wir auf dem Wellenkamm ritten. Ich traute mich nicht, mich umzudrehen und nach hinten zu blicken. Die riesigen Wellen von achtern mit ihren gischtenden Schaumkämmen sahen zu bedrohlich aus. Mit großem Respekt sah ich sie sich hinter dem Schiff auftürmen, große Wasserberge, oben mit brechender Schaumkrone, welche im Sturm zerfransten. Doch sie nahmen das Schiff Huckepack und rollten ohne Schaden anzurichten unten durch. Es sah bedrohlich aus, wenn beim Eintauchen das Wasser am Heck bis an die Deckoberkante stieg. Aber das Schiff schwamm auf und die Welle stieg nicht ein. Jetzt verstand ich die Ausführungen von Jork über die Funktion des Schiffes als Schwimmkörper und dem Vorteil eines hohen Freibords. Immer wieder versuchte die „SAMBA“ auszubrechen und sich quer zur Welle zu legen. Es war sehr mühsam sie daran zu hindern, aus dem Kurs zu drehen. Immer wieder Gegenruder geben. Das war nicht nur anstrengend, sondern auch schmerzhaft, denn die geprellten Rippen taten höllisch weh. Später stellte sich heraus, dass neben einem Bluterguss mindesten eine Rippe angebrochen war.

Langsam bekam ich den Dreh raus, das Schiff im richtigen Moment stabil zu halten. So verging der Rest der Nacht und ein grauer Schimmer voraus kündigte das Ende dieser sturmdurchtosten Nacht, aber dafür einen ebensolchen Morgen an. Die Lichter an der Küste waren immer deutlicher zu sehen. Der Wind blies immer noch mit 10 Knoten. Unter Segel hätte ich diesen Kurs nie allein halten können. Manchmal heulte der Motor auf, wenn die Schraube bei einer kleineren Welle freikam. Die Berg- und Talfahrt wollte und wollte kein Ende nehmen. Dann, endlich schälte sich die Küstenlinie der Algarve aus dem grauen Dunst. Von wegen Sonnenparadies. Dann machte ich die Hafeneinfahrt der Marina Vilamoura aus und rief erleichtert: ,alle Mann an Deck!, Jan übernahm das Ruder und die letzte Welle spülte uns hinter die Wellenbrecher in ruhiges Hafenwasser.

Ich hatte in meinem Leben schon viele angenehme Gefühle, aber das war eines der Angenehmsten. Als wir am Gästesteg festmachten, kamen uns etliche Leute entgegengerannt und riefen entsetzt: Wo kommt ihr denn her? Nur einer war nicht so richtig entsetzt. Er wirkte irgendwie begeistert. Das war der Segelmacher, der uns eilfertig versicherte, dass er uns gleich besuchen kommt. Die Preise, welche er uns dann nannte, begriffen wir erst, als wir uns in dieser Luxusmarina umgeschaut hatten. Von Lagos nach Vilamoura sind es etwa 30 sm Luftlinie. Zurückgelegt hatten wir in den 26 Stunden Sturmfahrt so an die 114 sm.

Eines stand fest: Der romantische Abstecher von Jan und Tom nach Casablanca fand damit sein jähes Ende und wurde auch noch für Jan ziemlich teuer, denn er musste die zerfetzten Segel bezahlen.

Völlig durchnässt und erschöpft legten wir erst einmal eine Schlafpause ein, bevor wir uns um das Schiff kümmerten. Alles feucht und klamm. Da war es gut, dass der Sturm nachließ und am immer noch, mit schnell ziehenden Wolken bedecktem Himmel, die ersten Sonnenstrahlen wärmend die nassen Polster und unsere Sachen trockneten. Zwischen den Luxusjachten mit viel Edelstahl, edlen Hölzern sowie verchromten Ankern kamen wir uns vor, wie das hässliche Entlein unter stolzen Schwänen.

Jürgen erzählte mir später bei einem Glas Bier in aller Ruhe den Hergang:

"Jan hatte sie viel zu spät zum Bergen der Segel an Deck gerufen. Das dritte Reff am Groß war schon zuviel und das Segel hätte ganz geborgen werden müssen. Die Genua, welche noch zur Hälfte draußen war, hätte nur mit einer kleinen Ecke das Schiff stabil halten sollen. Hätte, wenn und aber. Jan hatte sie geholt, als der erste Riss sichtbar wurde. Als sie an Deck waren, hat der Orkan schon den Rest besorgt und alles regelrecht zerfetzt. Mit der Maschine gegenan wäre großer Unsinn gewesen. Es gab nur die eine Möglichkeit Mannschaft und Schiff zu retten, das war Abwettern und alles dicht machen. Das Ruder wurde mittschiffs festgezurrt. Das neue Sprayhood war sehr hilfreich und die „SAMBA“ trieb mit 3 Knoten vor dem Wind zurück in Richtung Portugal. Dann riss ein Brecher die Rettungsinsel los. Sie hing schief nur noch an einem Gurtband steuerbords hinter dem Großmast. Bei einer der nächsten Brecher wäre sie über Bord gegangen. Jürgen kroch angeleint hinaus, klammerte sich fest, wenn die Welle kam und bändselte sie fest. Er schilderte mir das komische Gefühl, wenn die Welle in die Hosenbeine einstieg, ihn unter dem Ölzeug einer gründlichen Wäsche unterzog und am Hals wieder austrat."

Das Schlimme war, dass wir uns mitten in der Schifffahrtslinie befanden und diese querten. Allerdings war weit und breit kein Schiff zu sehen. Die waren bestimmt schlauer, als der kühne Jan. Auf dem Radar war auch nichts zu sehen. Trotzdem stieg einer in Abständen an Deck und hielt Ausschau. Dabei las er Windgeschwindigkeiten von 64 – 68 Knoten ab – satte 12 Windstärken. Wir sind geradezu in das Zentrum des Orkantiefs hineingefahren.

Später habe ich gelesen, dass es Verrückte gibt, welche gerade diese Herausforderung suchen und dabei Kopf und Kragen riskieren. Das ist nicht das vernünftige Schwerwettertraining in Segelschulen, sondern das Suchen nach dem besonderen Kick, welches oft schiefgeht. Man nennt das auch Extremsport.

Eigentlich müsste jeder dafür entweder zu vernünftig oder zu alt sein. Oder beides. Ich bin zu vernünftig und zu alt. Jan bat uns um Entschuldigung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er seine Fehler eingesehen hat. Später erzählte er noch was über: der Natur seinen Willen aufzwingen, dem Wetter trotzen und dergleichen Schwachsinn mehr. Eigentlich hätte er das schon als Kind lernen müssen, dass Trotz nichts bringt. In der Natur schon gar nicht – man bekommt garantiert eins auf die Fresse. Überheblichkeit ist eben eine differenziertere Art der Dummheit.

Jetzt hatten wir fast alle Zeit der Welt. Das Schiff hatte keine weiteren Schäden davon getragen. Die Segel mussten komplettiert werden, denn es stand die Atlantikrallye bevor und dann ging es von dort ja auch weiter. Also wurde das Groß und die Genua buchstäblich in die Tonne gekloppt sowie aus Berlin neue Segel über den Flugplatz Faro eingeflogen.

Am Abend, als mir Jürgen das Desaster geschildert hatte, bekam ich zu allem Überdruss noch Zoff mit den Vietnamesen. Diese betrieben ein kleines Restaurant, wo man gemütlich auf einer Terrasse sitzen konnte. Auf den ausgestandenen Ärger hin und die schreckliche Geschichte, welche ich eben gehört hatte, bestellte ich einen großen Wodka. Mit „Groß“ meinte ich die russische Standardvariante von exakt 100 Gramm. Ich zeigte ihm die Menge mit ausgestrecktem Daumen und kleinem Finger mit der ansonsten zur Faust geballten rechten Hand an einem Glas, in dem sonst Fruchtsaft serviert wird. Offensichtlich hatten die Vietnamesen vor, dass ich mich nicht besaufe und haben deshalb freundlicherweise den Wodka ordentlich mit Wasser verdünnt. So jedenfalls die nette Variante ihres Tuns.

Schon wieder zu viel Wasser! Das hat mir dann doch gereicht. Da ich in meinem „Früher“ mal das Wodkatrinken gelernt hatte, bemerkte ich die nette Geste sofort und fing an rumzumotzen. Der freundlich lächelnde Vietnamese setzte zu einer längeren Erklärung an, von der ich nur verstand, dass irgendjemand etwas falsch macht. Das kann ja sein, aber nicht ich. Eine noch freundlichere junge Frau aus demselben Land machte dem Theater ein Ende, indem sie eine neue Flasche aus der kalten Kiste zog, den Verschluss siebenmal knacken ließ und die gewünschte Menge in ein neues Glas goss. Dabei schaute sie mich mit gerunzelter Stirn forschend an und ließ mich so lange nicht aus den Augen, bis mich Jürgen unter den Arm fasste und zum Schiff “begleitete”. Dieses Misstrauen habe ich nun überhaupt nicht verstanden, zumal ich mich von ihr sehr höflich verabschiedet hatte.

Nachdem sich das Wetter beruhigt hatte, ich war inzwischen nüchtern geworden, verließen wir das exquisite Vilamoura und nahmen Kurs auf die Kanarischen Inseln. Vorher hatten wir uns noch frisch verproviantiert. Die Reise verlief ohne weitere Zwischenfälle und der Atlantik gab sich von seiner schönsten Seite, gerade, als ob er kein „Wässerchen“ trüben könnte.

Ein Hoch brachte moderaten achterlichen Wind und eine lange Dünung. Wir freuten uns über das Spiel der flinken Delfine, die zunehmend wärmeren Tage sowie das Segeln mit dem Spi, welches uns aussehen ließ, als wären wir ein bunter Schmetterling. Einen ersten Sonnenbrand legte ich mir auch zu, der auf dem blau-violett verfärbten Rückenteil von mir merkwürdige Farbspiele verursachte.

Einen kleinen Zwischenfall gab es allerdings, welcher mit dem Umgang der gefährlichen Elektrizität zu tun hatte. Wir hatten in der Marina Puerto del Castillo in Caleta de Fuste (Fuertoventura) festgemacht, um eine Pause einzulegen. Das Kabel am Stecker vom Landstromkabel (schiffsseitig) zeigte eine blanke Stelle und Antonio reparierte den Mangel, bevor er den Stecker in die Steckdose (schiffsseitig) steckte.

Gesagt, getan, aber kein Strom. Dafür wurde es auf den sonst still daliegenden anderen Segel-booten sehr lebendig. Ich hätte nie geglaubt, dass sich so viele Menschen in der Marina befanden. Einige eilten zum Hafenmeister. Antonio zog den Stecker wieder aus der Dose, um die Sicherung (schiffsseitig) zu überprüfen.

Diese steckte ohne Fehl und Tadel in der zugehörigen Fassung. Mit dem Ergebnis zufrieden steckte er den Stecker wieder in die Steckdose (schiffsseitig). Verwunderlich war, dass sich das eben beschriebene wiederholte. Nur mit etwas größerer Aufregung. Da ahnte ich schreckliches. Ich schnappte mir den Stecker, schraubte ihn auf und zeigte Tonio heimlich, dass er den Massedraht an Plus, den Minusdraht an Masse (nicht weiter schlimm) und den Plusdraht an Minus geklemmt hatte. Ich zog den Stecker (landseitig) und klemmte die bunten Drähte in der richtigen Reihenfolge um, steckte die Stecker in die Steckdosen (schiffs- und landseitig) und siehe, alle Lämpchen leuchteten, wie sie es sollten. Ich bat Antonio ganz unschuldig zu gucken, aber das tat er ohnehin immer. Der Hafenmeister musste ebenfalls etwas Schreckliches geahnt haben, denn der, der zuletzt festgemacht hatte, konnte nur an der Aufregung schuld sein. Als er mit finsterem Blick angestapft kam, standen wir mit hochgezogenen Schultern, ausgebreiteten Armen und unschuldigem Lächeln an der Reling. Unser Anblick veranlasste ihn, sich wortlos umzudrehen und finsteren Blickes zu gehen. Einen Irrtum sollte man eben nur zugeben, wenn er der Allgemeinheit nützt.

So kamen wir nach knapp 6 Tagen, welche mir wie eine Belohnung vorkamen, nach dem Festmachen in Fuerteventura vor Gran Canaria an und machten an einem schönen Sonnentag in der Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria fest. Ein schöner Name für eine schöne Marina und ebenso schöne Stadt.

Man kann über den Törn sagen, was man will – abwechslungsreich war er. Mir sind Seebeine gewachsen. Ich habe sehr viel gelernt und beschlossen, trotz oder gerade wegen der Widrigkeiten, mich in das nächste Abenteuer zu stürzen. Aber Skipper, wie den Jan, wollte ich tunlichst meiden.

Die Woche nach unserer glücklichen Ankunft, die Crew war von Bord, verbrachte ich damit, die Vorbereitung von etwa 200 Segeljachten aller Größenordungen und Nationen auf die Atlantic Rallye for Cruisers, kurz „ARC“ genannt, zu bewundern. Ein an sich schon großartiges Erlebnis mit all den Festlichkeiten, dem Trubel und den intensiven Vorbereitungsarbeiten. Ein Riesenspek-takel.

Jedes Jahr im November startet in Las Palmas de Gran Canaria die ARC, die für Segler zur beliebtesten Form der Atlantiküberquerung geworden ist. Je nachdem nehmen so 150 bis 300 Jachten aus der ganzen Welt an der Regatta teil, deren Ziel Saint Lucia, eine der schönsten Inseln in der Karibik ist. Je nach Stärke des Nordostpassats benötigen die Segler für die 2.700 Meilen lange Passage zwischen 12 und 24 Tagen. Die moderne Marina ist dann proppenvoll.

Bild oben: Delfine vor Fuerteventura

Bild unten: Puerto del Castillo in Caleta de Fuste an der Ostküste von Fuertoventura

Segeln wie ein Schmetterling

Bild oben: Die Marina von Gran Canaria

Bild unten: Vorbereitung zur ARC. Viel Arbeit beim Planen, Einkaufen und Stauen

Eine neue Crew mit dem Eigner an der Spitze, welche an der ARC teilnahm, trudelte langsam ein und die Sicherheitskontrolle der Veranstalter veranlasste viel Nacharbeit. Die Nachkontrollen sind aus gutem Grund sehr streng. Die Maschine sowie Autopilot und Elektronik wurden genau kontrolliert und gewartet. Ein Grund weshalb ich bis zum Beginn der ARC blieb war, den Hauptteil der Vorbereitung, nämlich das Einkaufen und Stauen von Lebensmitteln für 7 Personen und 25 Tage mitzumachen. Ich wollte lernen. Diese Aktion war schon heftig. Schließlich sollte nichts verderben oder durch unsachgemäße Lagerung unbrauchbar werden und der Stauraum ist begrenzt. Hier habe ich viel über das richtige Stauen von Lebensmitteln gelernt. Vor allem darüber, wie man die Haltbarkeit von Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren und anderen leicht verderblichen Lebensmitteln unter diesen gegebenen Bedingungen an Bord sichert. Umso verwunderter war ich, zu beobachten, wie unterschiedlich das Bestreben nach einer längeren Haltbarkeit gehandhabt wurde. So sah ich, wie Kartoffeln in einem mit Wasser gefülltem Dinghi geschruppt wurden. Sicherlich waren sie dann sehr sauber, aber das damit die Haltbarkeit verlängert werden sollte, wenn man deren natürliche Schutzschicht entfernt, wage ich zu bezweifeln. Auch habe ich beim Nachbarlieger gesehen, wie sie Melonen und Orangen in einem Schapp unter den Polstern im Salon gestaut haben. Es muss nach einiger Zeit ganz schön gestunken haben.

Jedenfalls hat mir Jork über den Umgang mit Lebensmitteln vieles erklärt und er machte mir klar, dass Unkenntnis und mangelnde Erfahrung viel Verlust mit sich bringen. Auch das Stauen von Zucker, Salz, Mehl, Reis u.a. Lebensmitteln mit hygromatischen Eigenschaften in luftdichten Behältern erklärte er mir. Nicht nur wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, sondern auch wegen der eventuell vorhandenen äußerst fressgierigen Kakerlaken und schlimmstenfalls Ratten. Schon wegen dieser Viecher wurden alle Kartons auf dem Pier ausgepackt und deren Inhalt peinlichst kontrolliert, bevor sie an Bord gelangten.

In der Marina ist es sehr unruhig. Nicht nur ein ständiger Schwell, sondern auch die Berufsschifffahrt lässt alle Segler schaukeln. Ein schlimmes Ereignis trübte die ansonsten freudige Stimmung. Gegenüber der Marina befand sich damals der Anleger einer Ferry nach einer der Nachbarinseln. Diese Ferry, ein Tragflächenboot, hat vor dem Verlassen des Hafenbereichs schon vollen Speed gegeben. Die Folge war, dass eine große Welle voll die Marina und die darin liegenden Segler traf. Ein Skipper wollte seine Jacht während des von der Ferry verursachten Schwells vom Steg abhalten und fiel dabei zwischen seine Jacht und den Steg und wurde zerquetscht.

Er starb einen schrecklichen Tod. Das war für die Crew das Aus für die Teilnahme an der ARC. Uns kostete es "nur" eine Flasche Gin, welche vom Kühlschrank herunterfiel und zersprang. Ein Nichts im Vergleich zu dem schrecklichen Unglück. Einige Segler hatten diverse Schäden am Rigg, denn der heftige Schwell ließ die Masten zusammenkrachen. Heute sind die Ursachen solcher Unglücke durch die Modernisierung der Marina beseitigt. Hier sah ich auch, dass viele junge Leute sich "Hand gegen Koje" verdingen wollten. Sie nutzten die günstige Gelegenheit, um als Rucksacktouristen in die Karibik zu gelangen. Viele Segler, die sonst allein unterwegs sind, heuern die Backpacker an, um mit ihnen die sichere Passage der Überquerung des Atlantiks mit der ARC zu bewältigen. Zu zweit ist das nicht möglich und wenn man schon etwas älter ist, erst recht nicht. Es ist eigentlich auch kein "Rennen", sondern eher ein Wettbewerb. Die ARC bietet ihnen jedoch mit ihren Leistungen, wie einer umfassenden Kontrolle der Sicherheitsausrüstung, Überwachung des Rennverlaufs sowie Hilfe im Notfall während der Rally ein Höchstmaß an Sicherheit.

Lustig wurde es, als die ARC-Leitung auf der Außenmole eine Veranstaltung organisierte, auf der mit der abgelaufenen Signalmunition deren Umgang allen Interessierten nahe gebracht werden sollte. Nur hatten besagte Veranstalter versäumt die örtlichen Behörden über ihr löbliches Tun zu informieren. Als dann die ersten Signalraketen, ausgerechnet die Roten, in den Himmel stiegen, löste es bei Feuerwehr und Rettungsdiensten der Stadt Katastrophenalarm aus. Das führte auf der Uferstraße und der Zufahrt zur Marina zum vorprogrammierten Verkehrskollaps. Was für ein Skandal. Heulende Sirenen, das einem fast die Ohren abfielen, krachendes Feuerwerk und viele aufgeregte Menschen.

Vor dem Start gab es noch ein vom Veranstalter organisiertes schönes Fest. Für die Skipper einen Ball und für alle anderen eine farbenprächtige Veranstaltung mit viel Folklore. Es war ein schöner Abschluss der aufgeregten Vorbereitungen.

Für mich hieß es Abschied nehmen. Ich hatte meine Sieben Sachen gepackt und verließ mit einem wehmütigen Gefühl den Ort des Geschehens. Gern wäre ich bei der ARC dabei gewesen, aber so war es nicht geplant und Kojen gab es auch keine mehr. Der Crew wünschte ich einen sicheren Törn und begab mich auf die Heimreise.